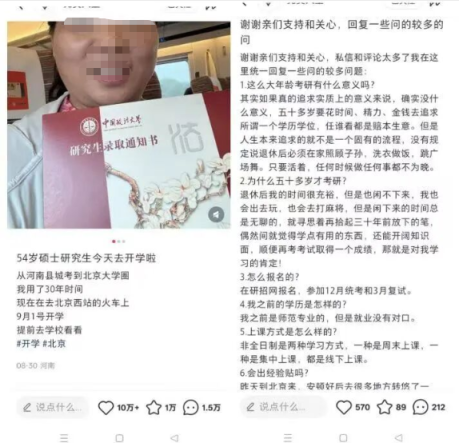

“54岁硕士研究生今天去开学啦,从河南县城考到北京大学圈,我用了30年时间。现在在去北京西站的火车上,9月1号开学应牛配,提前去学校看看。”

几天前,一则“54岁河南阿姨考上中国政法大学研究生”的帖文,在网络上传开。不少网友为其点赞,感慨“人生任何时候重新开始都不晚”。然而,这样一个励志的故事很快被“打假”,中国政法大学研究生院工作人员回应称,“经核实,今年研究生招生没有50岁以上的、河南籍的学生”。目前,该发帖账号因违反相关社区规则已被禁言。

“大龄女性+名校研究生”,这样的标签化叙事无疑满足了公众对于“大龄逆袭”的好奇与心理期待,当然,也给造假者留下了一定的空间。近年来,类似的虚假励志故事不在少数,人们往往乐于在这种“困境中逆袭”“不屈服于现状”“重新定义人生”的正能量中寻找共鸣、获得激励,而忽略了信息的真实性。关注度越高,这类虚假励志故事的危害就越不容小觑,它不仅欺骗了公众的感情,解构了社会的诚信体系,也误导了公众的价值观,容易引发焦虑和误解,甚至助长造假风气,引发“破窗效应”。

真实是网络空间的基石,也是法治社会的基本要求。法律鼓励每个人追求梦想,但绝不允许通过编造虚假故事来获取不正当的关注和利益。我国网络安全法规定应牛配,任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律,遵守公共秩序,尊重社会公德,不得编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序。律师表示,如果该网友在平台编造内容甚至造谣,根据行为的情节严重程度,可能会承担民事责任、行政责任或刑事责任。

这场“掌声还未落下,人设已然崩塌”的闹剧,再次提醒我们:正能量必须以事实为前提。面对所谓的“逆袭”叙事,公众还是要保持理性,保有“怀疑精神”,不盲目叫好、传播。意图造假博取流量的人也要明白,虚假终会被戳破,只有严守底线,营造一个真实、健康、积极向上的网络环境,才能让真正的正能量故事得到传播,让人们在网络世界中感受到温暖和力量。

更多热点速报、权威资讯、深度分析尽在北京日报App

易配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。